現代舞的誕生,改變了人們對舞蹈的想像。不光是表演藝術,而是一種能夠觸動人心、反映時代精神的身體語彙。其中,被譽為「世界一流現代舞團」的雲門舞集,是家喻戶曉的台灣現代舞團,也是所有華語社會第一個當代舞團。

然而,光鮮亮麗的背後,其實歷經了無數挑戰與辛酸,但他們沒有因此停下,反而一次次站起來持續創新,讓雲門舞集的舞蹈精神傳承至今。

這次帶你從創辦人林懷民老師到現任藝術總監鄭宗龍,回顧雲門舞集創立至今的點點滴滴,並分享近期巡迴作品《定光》的創作故事,讓你在觀賞時,或許能有更不一樣的體悟。

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場;首圖來源為雲門舞集官方網站}

雲門舞集是華語社會第一個當代舞團,也讓世界看見台灣藝術。

現代舞起源於二十世紀的歐洲,跳脫當年主流的古典芭蕾舞蹈形式,更強調身體的自然律動及個人情感的表現。動作可以很有力量,也可以非常柔軟,完全取決於編舞家的創作概念與舞者的情感演繹。

至於台灣的現代舞發展,直到 1973 年林懷民成立華語社會第一個現代舞團「雲門舞集」,透過現代舞的語言講述華人文化的故事,才讓台灣人開始認識現代舞,也慢慢讓國際看見台灣的舞蹈實力。

雲門舞集的創立,要從 26 歲的林懷民說起。那一年,他剛從美國愛荷華大學藝術創作碩士畢業,已經是小有名氣的小說家,但他心裡裝著不只有文學,還有舞蹈。於是,回台灣後就決定做一件前所未有的事 —— 創立台灣自己的現代舞團。

這在當時是很大膽的決定,因為 1970 年代的台灣,大家對舞蹈的印象還停留在傳統戲曲、民俗舞蹈或是西方芭蕾,既抽象又前衛的現代舞,對當時的觀眾來說實在難以理解。同時,當年的台灣沒有現代舞的專業訓練環境以及政府補助,即使舞者們的薪水難以負擔生活,但大家依舊懷抱對舞蹈的熱愛,願意一起撐下去。

1975年,雲門舞集迎來第一次大規模的演出《白蛇傳》,這部作品讓許多人開始認識現代舞,也奠定了雲門舞集的風格「用現代舞語彙,講述華人文化的故事」,後來的《薪傳》、《九歌》更是邁向國際的開始。

不過,成功的路上挑戰也沒少過,曾歷經財務與壓力的雙重打擊、八里排練場大火等重大事件,都是讓雲門舞集浴火重生的重要轉折點。如今,林懷民把雲門舞集交接給新一代的藝術總監鄭宗龍,但「為所有人起舞」的精神還是沒有變,到現在仍持續創作演出,並用活潑、親切的方式深入社區,讓更多人認識舞蹈,也讓舞蹈走進大眾的生活。

雲門舞集傳承至藝術總監鄭宗龍,仍秉持「為所有人起舞」的初衷。

即使雲門舞集已經聲名遠播,挑戰依然沒有停止。鄭宗龍剛接下舞團,沒多久就爆發新冠肺炎疫情,導致國內外巡迴演出被迫停擺和延期。

嚴峻的困境卻使得鄭宗龍開始思考更多的可能性,像是傳遞世間所有事物都有關聯的舞作《波》、訴說生命故事的《霞》以及回歸大自然的《定光》,這三部都是在疫情的轉換歇息期間激發出的創作靈感。

此外,他也帶領舞團挑戰更多不同的風格,比如與國際藝術家合作、嘗試用科技影像結合舞蹈,讓雲門的舞台呈現更現代、更實驗性。

這樣的轉變,儘管許多人存有不同的意見,但鄭宗龍用行動證明,雲門舞集不是只停留在過去的榮耀,而是可以持續進化,找到新的可能。

這一路走來,鄭宗龍不只是接下了一個舞團,更是在一個既有的傳奇之上,寫下新的篇章。

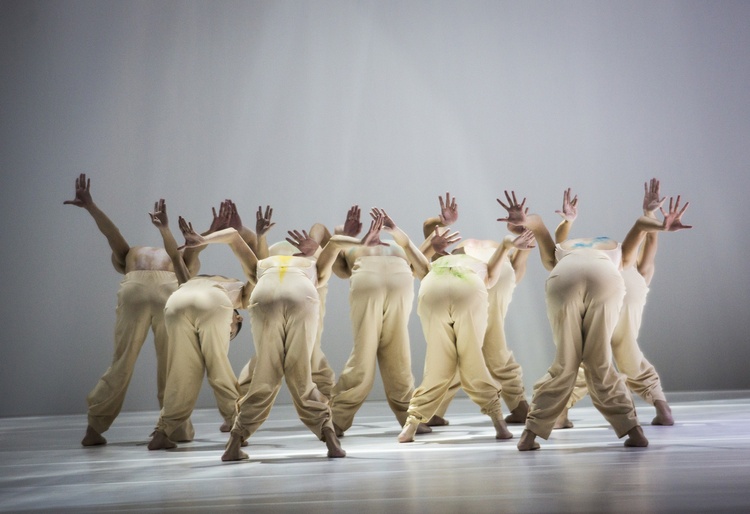

雲門舞集《定光》向山林借舞,從身體語彙感受自然之美。

雲門舞集的《定光》近期將在台灣回歸巡演,這部是鄭宗龍回憶童年和父親爬山渡溪的時光,而構思成的力與美學之作。

起初第一次看名稱「定光」這兩字,原以為是指物理的光線,直到望見鄭宗龍曾提及:「藉由這個作品,抽象地把光給我們的感覺,不管是溫暖、希望或是能量,傳達給觀眾所謂『正向』(但非定於二元)的向度」,才更能體悟這部作品背後的深遠寓意。

不光是名稱的含意,鄭宗龍還邀請各界藝術家聯手創作,由多元音樂人林強運用三弦、月琴、磬打造出安定的音樂氛圍,再結合當代作曲家張玹為十二位舞者,量身打造創作出適合他們每一人的譜曲,引導舞者探索身體,演繹出撼動人心的《定光》。

這是一部編舞家和舞者向臺灣自然山林致敬的作品,或許有人看到了生命的無常,有人感受到混亂中的寧靜,也有人覺得這是一場對內心的探索。不管每個人解讀出什麼,或許是在提醒我們,無論世界如何變動,都能在自己的節奏裡找到一份安定。

場地一・新北淡水雲門劇場

4/10(四)、4/11(五)、4/18(五)20:00

4/12(六)、4/13(日)15:00

場地二・臺南文化中心演藝廳

• 5/3(六)、5/4(日)14:30

▊ 從創辦到傳承,瞭解更多雲門舞集背後的故事

☞ 懷民就是懷民 ── 如此斑斕的風景《激流與倒影》

☞《激流與倒影》—— 專訪林懷民

COMMENT