……

他們聽見風或快或慢敲打每一戶人家的門窗,

聽見門窗裡的憂愁。

老人憂愁一雷九颱來,青年憂愁觀音不收羅漢,

溪流憂愁塑膠海,燕子憂愁南風。

生活快不過樹的生長,慢不過稻子的結穗,

嘆息落地成石,希望和絕望成為彼此的韻腳。

……

大海還是大海,大海是安慰。

煙囪定義了我庄的界限,圍牆下開滿了花。

那些花朵愈仔細看愈像活的,閉上眼睛就知道是幻覺。

我庄被花朵包圍,人們就閉上眼睛唱歌了。

於是我庄的人民就唱歌了。

2016,吳明益〈再說圍庄〉:圍庄概念專輯文案

「我在東去北往的火車裡,決定寫一篇短短的小說開頭,

將每一首歌的意象聯結起來,像這些歌的引子,像這些歌的籽。」

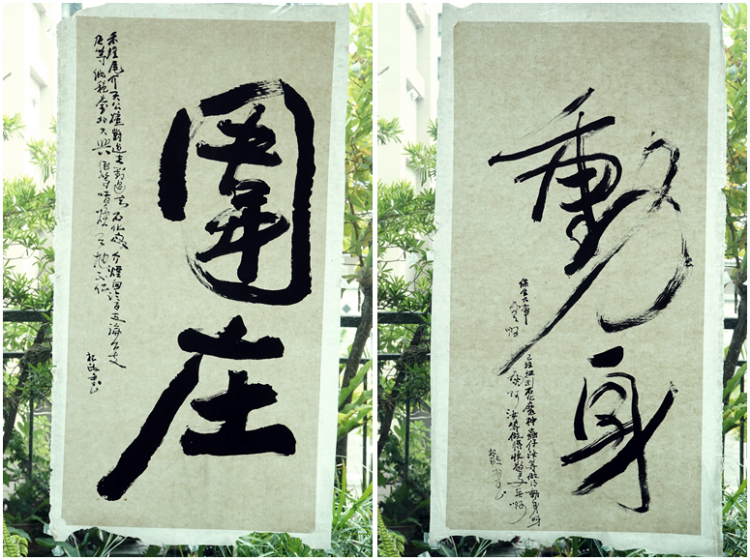

《圍庄》是情緒與憂愁滿溢的我庄人控訴和自我傾訴,

《動身》則是知識份子在義務性協助之外,冷眼的觀察。

惡的善的,不甘不願的,受苦受難的和輕視矛盾的,

像一層又一層的糖絲棉絮彼此沾黏在一塊兒,

觀察者蹲坐在山坡上,看嘉南平原上空一團又一團纏繞沾黏著醜惡慾望空洞荒涼衰老與矛盾。

幼時從新竹市因為經商失敗的爸,搬遷到北埔老家。

記憶中我認得那喧嘩廣闊有著大階梯的新竹市住所,

我曾在那大的可以並排下六個我的大階梯上摔了一跤,

絲毫不誇張地發出嘰哩咕嚕的聲音滾來客廳,

在還沒來得及知道發生甚麼事情之前,後腦杓的腫包倏地刺痛著引我嚎啕大哭。

新竹市東門小學後門有間雜貨店,會賣幾組我永遠也想要但不敢說要的玩具,

在那間店我人生第一次偷竊然後失風被抓包。

幼時的我傻站在門外的巷口等媽來接而不知老闆只是放過了我,

媽來接時我看到老闆和媽說了幾句話,然後她掏了錢之後牽我手上車。

我甚至忘了那天是搭摩托車還是汽車回家。

這段記憶鮮明卻模糊讓我無法回憶起到底是真實還是我的大腦在睡夢中捏造的一場夢。

從新竹市到北埔老家,我記得一場夢:

夢中我搭著貨車,爸開車哥坐在副駕駛座,我擠在中間偶爾挪動屁股讓爸拉排檔桿。

車子走得很慢,窗外景色好像拖著履帶移動一般的慢。

慢到我甚至覺得,搞不好用跑的都比較快?

於是,我和爸說:我覺得我可以跑得比車快。

夢中的爸與哥壞極,他們就這樣放我下車,

我跟在貨斗後面賣力地跑,黃色的貨斗屁股印著黑色的工程字樣和白色的車牌號碼,

一溜煙的用我無法想像的速度遠離我,我更賣力地跑但只堅持了十秒,我就再也看不見貨車了。

四周川流的車陣稀疏但飛快的從我身邊切過,我不可置信地睜大眼,開始哭,然後起床,在悶熱的下午時分。那天晚餐時我怎麼著就老覺得哥和爸的臉笑的曖昧特別惹人討厭。

在這兩段記憶之後,我的童年時光出現了一大片空白,下一個畫面,已經是我在老家門前狂奔追逐、在寬大清澈的水溝邊散步、練騎腳踏車然後摔進已經注水灌溉的爛泥水田中,那台車還是全新的。

在那之後,北埔老家用沒有人察覺的速度飛快的轉變,北埔多了一條又一條老街,接待遊覽車的大型客家餐館一間接著一間開幕,農民眼看著觀光財被商人賺走,放下鋤頭鐮刀上街擺了攤。往昔的人不再是以往可以輕易認出「你」是誰的兒子的鄰人,而是不認識的陌生遊客。

進入國高中的我開始嫌棄起老家的破舊與偏僻,入贅了新竹市。然後再也沒辦法在有蟲鳴鳥叫的新竹老家入睡,放任自己的舊房間潮濕悶臭,住了跳蚤和灰塵蟲。

直到大學入學後,帶著「挑戰 2008 國家重點發展計畫」下的文創產業系文憑,荒唐的妄想可以回到農村,然後發現自己根本天真又愚蠢過頭,再眼看著爸操起低毛利率的農產品加工行業,我又回頭從新竹入贅台北。

從台北遠眺新竹,城隍廟、南寮港、五峰尖石的山林和峨眉接苗栗的省道三號,我對故鄉是那麼模糊。總是覺得踏上新竹的土地,就是一股無知的酸菜味、銅臭味。科學園區養出大批的電子工程人員和不明就裡的到裡面就業的同鄉們。

對我而言,新竹像一個網,沒有過去也沒有歷史軌跡,只有現下川流不息卻生了青苔長了藻的水交融蠕動。遮掩雙目我軟弱著,即使今日我仍不願意接納新竹之於我應是我心中的原鄉。

藤纏樹,藤纏樹。

藤死樹生纏到死,樹死藤生死也纏。藤樹相纏,談的更是人樹相纏。

《動身》專輯的樂風相對較《圍庄》單純,較偏向鄉土歌曲的旋律聲調,但歌詞卻以近乎平舖直述的口白、散文寫法,講述環境與人、工商業務和農業更新這些議題中彼此前後交錯的矛盾,演唱時一面讀詞一面聆聽,彷彿詠嘆調一般帶著些微的違和,歌曲的議題性企圖或許太過強大,造成歌曲的傳唱性略略下降。

但相對的,細讀《圍庄》與《動身》雙專輯,單張九曲雙張十八曲,我認為歌曲編排皆為精心之作,強弱、衝撞、降溫、分析、自省、祈願,帶有高度連結的呼應與跳接,生祥樂隊的樂風也或許因為負責編曲的早川徹(Toru Hayakawa)加入,在原有的生猛農村風格,些微轉變的更為精緻且帶有一點爵士藍調的細碎風味。

歌單中段第四曲的藤纏樹:牽連著雲林住民的惡與善,和觀察者的告誡。萬民鑽洞在雲林這潭水,在工廠圍牆裡面生活,架起了溫室,引起了地下水灌溉。山泉進入工廠之後吸滿了晦氣排出,流到外海又引回魚塭,工廠生產出來的塑膠製品在當地仍然被使用,而工廠代價的副產品被住民獵殺。起義抗爭的先驅者,是不是壞了雲林的經濟大戲?是不是壞了雲林人賴以維生的耗損?

拿著好的,要逼退不好的。卻沒正視過,便利來自需求,需求來自惡,惡的其實是自己。三觀不正,環境自惡。

七武士說,最後獲勝的,是農民。

農民阿農民,沒有我們想的那麼純樸天然,那是一種形象,而不是人。我們是人,和他們一樣,七情六慾打翻,要生要命要貪要慾。倒數第二曲《戒塑膠毒》,林生祥唱著嘆著:鄉親啊,這樣講不通。一起來戒塑膠毒。

末曲之前,奏下《風入松》,像大廟前做大戲,鄉間里民拉一張板凳,廟前大院擺一盆大鐵盆裝著炒米粉,迎神送神、慶神聖誕,樂曲間歇預告著這荒誕激昂又傷情矛盾的劇碼,終將落幕。

像在呼應《圍庄》曲末的《火神咒》祀典揭幕,再怎麼悲情的奮鬥,也終於結束。《動身》曲一起,彷彿再換綠衣的巨樹們隨風騷動,花草果實的重生果實隨著蛾疊飛禽四散天地,爛土漸漸濾化回歸溫食人民、酸風惡雨痛哭道歉。

前曲才念「不要罵風啊,它們心機忒鈍;不要怪雨呀,它們性情忒急」,接著拜請保生大帝「拜請老祖賜聖筊,全庄共志反五輕」,披甲取矛起義奮鬥,終末溫柔禱唸:「保生大帝已經捉到石化魔神;蟲兒鳥兒你們可以動身了呀、雲啊雨呀你們可以收驚了呀」,替逝去消亡的風雨生靈誦經超渡,宣鄉土山水已收復,招異鄉子弟生靈儘管歸來、儘管歸來,動身回鄉。

《圍庄》/生祥樂隊

林生祥 / 月琴、電月琴、主唱

大竹研 / 吉他

早川徹 / 電貝司

吳政君 / 打擊樂器

福島紀明 / 爵士鼓

黃博裕 / 嗩吶

鍾永豐/詩人

COMMENT